El patriarcado nos sigue matando

Ilustración por Frufrú y texto por Constanza Jorquera.

En nuestra historia como mujeres y, en general para las personas marginadas y violentadas por el sistema patriarcal, las conmemoraciones hacen referencia a tragedias horrorosas donde, en una relación asimétrica, quienes tienen el poder le quitan la vida a quienes no.

¿Qué es el femicidio? ¿Cuáles son sus características? Como es costumbre en la dinámica epistemológica básica de saber-verdad-poder, el debate sobre este tipo de hecho/fenómeno comenzó en la academia feminista anglosajona.

En su libro llamado Femicide: The Politics of Woman Killing de 1992, Diana Russell y Jill Radford definieron el femicidio como el asesinato misógino de mujeres cometidos por hombres, representando un continuo y culminación en la muerte del terror anti femenino o terrorismo sexual que incluye múltiples formas de abusos físicos, verbales, psicológicos y simbólicos, dando cuenta de la diferencia en las percepciones y experiencias de violencia sexual entre mujeres y hombres, así como las asimetrías de poder entre ambos. Posteriormente en 1994, la antropológa feminista mexicana Marcela Lagarde, tradujo los trabajos de Russell y Radford, acuñando el concepto “feminicidio” en castellano, con el objetivo de sistematizar, investigar y denunciar los asesinatos a mujeres, tanto en su rol de académica como de diputada entre los años 2003 y 2006, cuando estuvo a cargo de presidir la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana.

Para Lagarde, consiste en un crimen de Estado, pues es responsabilidad de éste prevenirlo y proteger a las mujeres, de modo que su acción insuficiente u omisión en los casos de femicidios, lo hace cómplice y/o responsable directo.

Es femicidio.

Impunidad para mi asesino.

Es la desaparición.

Es la violación.

LasTesis (2019). Un violador en tu camino.

Este año 2019, se conmemora por primera vez el Día Nacional del Femicidio. El 19 de diciembre de 2005, Alfredo Cabrera golpeó e intentó asesinar a su ex pareja, Claudia Neira (quien había decidido terminar la relación por violencia intrafamiliar), ante los ojos de la hija de ambos, Javiera, de seis años. Debido a los gritos de terror de la niña para defender a su madre, su propio padre la tomó y lanzó desde el séptimo piso, falleciendo instantáneamente.

El femicidio es la materialización de la violencia sistemática hacia las mujeres, no meramente una homologación del homicidio con un prefijo de “femenino”. Consiste en un hecho, es decir, el crimen; pero es más amplio que eso, pues es un fenómeno que culmina en un acto de odio perpetuado hacia mujeres por su condición de tales, motivado por ese mismo odio misógino, dominación o placer de los hombres que los cometen. Es el hecho más extremo de violencia sexual, llamado también “terrorismo sexista”.

Como categoría y fenómeno histórico, es algo político, el femicidio es una expresión política de la opresión del hombre hacia la mujer, la cual es amparada por el Estado que, promueve prácticas sociales que atentan contra la seguridad, desarrollo, libertad y vida de las mujeres, sumado a que, a través de los aparatos policiales y de justicia, culpabiliza, revictimiza a las mujeres y deja en la impunidad a los autores.

Muchas veces, las personas se quejan de la descripción tan detallada de crímenes o hechos violentos, en especial hacia las mujeres, como fue el caso del asesinato de la pequeña Javiera relatado por su madre y publicado por la prensa, pues hay una muy delgada línea entre morbo, respeto hacia las víctimas y la memoria.

Les daré un ejemplo.

Durante el primer semestre, como cada año impartiendo mi curso de Relaciones Internacionales en Asia Pacífico, realicé una clase para analizar el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en la región. Como parte de los contenidos, les mostré el caso de las llamadas “mujeres de consuelo”, como se conoce a las esclavas sexuales sometidas a violaciones sexuales sistemáticas por parte del Ejército Imperial Japonés, en su mayoría coreanas.

Siempre les muestro el video testimonial de Kim Bok-dong , quien a los 14 años fue arrebatada de su familia para ser esclavizada durante 8 años hasta el fin de la guerra con la derrota de Japón en agosto de 1945. Falleció a principios de este año a los 92 años de edad, luego de luchar incansablemente por verdad, justicia y reparación para las mujeres coreanas sobrevivientes por más de tres décadas, dejando este mundo sin obtener ninguna de las tres.

Es una causa personal y profesional para mí visibilizar la violencia sufrida por las mujeres, en especial en el caso de aquellas no occidentales, demasiado “periféricas” respecto al centro, desconocidas e invisibilizadas de la llamada “historia universal” escrita y reproducida por (en su mayoría) hombres blancos occidentales del mundo anglosajón. Posteriormente, en la encuesta docente anónima, une estudiante manifestó que le chocaba demasiado ver este tipo de videos y que no consideraba que fuese adecuado para un curso.

Para las mujeres es tremendamente difícil hacer frente al trauma de la violencia para relatar sus experiencias, pero lo “crudo” es un arma para mostrarle al mundo cómo son los crímenes de violencia hacia la mujer. Tenemos tan naturalizada esta violencia que las noticias de golpizas, tratos vejatorios, violaciones, desapariciones, asesinatos y suicidios feminicidas, que las víctimas quedan en el vacío, sin rostro, degradadas a restos, números.

Llevar al espacio público la violencia que sufrimos en lo privado incomoda, causa rechazo, es rápidamente ocultada para volver a esconderse a esa esfera de silencio donde no se altere el orden social patriarcal.

Estos testimonios son nuestra memoria histórica, huellas imborrables de lo que hemos tenido que soportar. Como señala la antropóloga feminista Rita Segato, el femicidio es el “síntoma de la barbarie del género moderno”, mientras que la filósofa feminista Celia Amorós, reflexiona que nombrar es politizar, de modo que compartir las experiencias propias y de otras mujeres, junto con reflexionar sobre las categorías de análisis que nos rodean es un mecanismo significativo de acción política feminista.

Desde las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en Chile a todas esas denuncias que llegan diariamente a las Comisarías y tribunales, documentos que tienen escritos los testimonios que una y otra vez deben dar las mujeres, revictimizándolas, para seguir siendo violentadas y asesinadas sin un sistema judicial y mecanismos de protección que nos garanticen nuestra seguridad, cada día nos enfrentamos a una memoria histórica de mujeres cargada de violencia sexual sistemática.

Se suma a esto las violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado de Chile desde octubre de 2019 en el marco de las movilizaciones ciudadanas, donde se documentan numerosos casos de violencia sexual, tratos denigrantes y detenciones irregulares, tal como documenta el Informe de la Misión a Chile de la ACNUDH.

Ya no solo tenemos miedo de morir en manos de cualquier hombre, conocido o extraño, sino que también tenemos miedo de ser mutiladas, abusadas y asesinadas por los agentes del Estado.

La violencia política sexual ya está identificada como una forma específica de castigar la participación política, que recae con fuerza especialmente sobre algunos cuerpos: mujeres y niñas, disidencias sexuales y cuerpos racializados. Y durante estos meses ha quedado de manifiesto que cada vez somos más las que estamos conscientes de eso y que problematizarlo, reflexionarlo, colectivizarlo para condenarlo, denunciarlo y no permitir la impunidad, es una necesidad urgente.

Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres

En 1994, se firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará” –CBDP–), convirtiéndose en un instrumento vinculante y específico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En su artículo Nº1 se define violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

En ella, los Estados adherentes tienen el deber de 1) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer; 2) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; 3) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 4) establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.

En la realidad, como mujeres estamos convencidas de que nuestro Estado no está cumpliendo los deberes de la CBDP, en especial desde el estallido social del 18 de octubre de 2019.

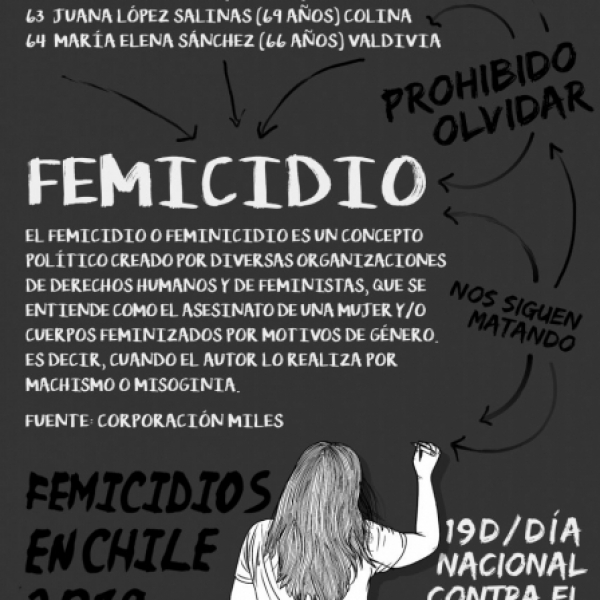

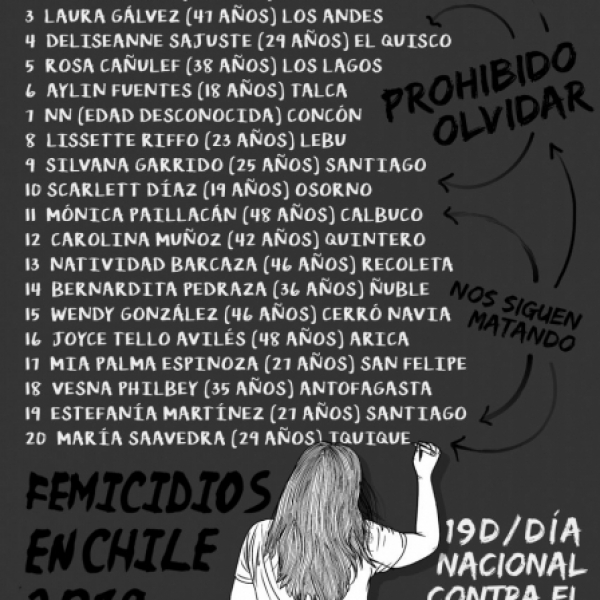

Para el 19 de diciembre de 2019 se registraron 65 casos de femicidios, de acuerdo a datos de la Corporación Miles. En un reportaje publicado por la revista Qué Pasa el 24 de septiembre de este año, 515 mujeres en Chile habían sido asesinadas por hombres con los cuales establecieron relaciones matrimoniales, ex matrimoniales o de convivencia, en los últimos 10 años hasta la fecha, tomando los registros del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

La gran problemática respecto al concepto del femicidio o feminicidio es la diferencia entre el concepto socio-político y la figura jurídica. En Chile, la Ley 20.480 del 18 de diciembre de 2010 introdujo la figura del femicidio, pero supone que “si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio”.

En ese caso, las cifras oficiales son menores a las entregadas por organizaciones de la sociedad como Corporación Miles, ya que el femicidio para que sea tal en la ley nacional, debe existir la condición de vínculo de pareja entre el victimario y la víctima.

¿Cómo se define el femicidio?

Es el homicidio cometido contra la mujer que es o ha sido cónyuge o conviviente del autor del crimen.

¿Cuáles son las penas por femicidio?

El autor de femicidio será castigado con penas de parricidio, de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Es decir, podrá recibir una condena que puede ir de quince años y un día de cárcel hasta el presidio perpetuo calificado, que le impide postular a la libertad condicional antes de cumplir los 40 años preso.

Biblioteca del Congreso Nacional

La llamada “Ley Gabriela”, proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados el 02 de julio de 2018, busca modificar el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contras las mujeres, para que involucre a cualquier asesinato a una mujer por motivos de odio, menosprecio o abuso por causa de género, sin importar la relación o cercanía del asesino con su víctima, sumando agravantes como la edad de la víctima, si padece de alguna discapacidad, hechos de alevosía y ensañamiento y haber obrado producto de arrebato u obcecación, en los casos en que haya precedido incidente de violencia cometido por el autor contra la víctima, sus ascendientes o descendientes. También busca asignar una pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado (de 15 años y 1 día a perpetuo). El 18 de diciembre de 2019 entró en la etapa de segundo trámite constitucional en el Senado.

El nombre del proyecto proviene del asesinato perpetrado por Fabián Cáceres a su ex pareja Gabriela Alcaíno y la madre de ella, Carolina Donoso, el 11 de junio de 2018.

El femicidio, entonces, corresponde a “un concepto que surge con una intención política: develar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes, que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato”. En la actualidad, la tipificación penal del femicidio es un debate que ya no se refiere a su pertinencia, aun cuando todavía existen objeciones doctrinarias desde la teoría penal, respecto al “riesgo de construir un derecho penal de autor”, a la supuesta indiferenciación del bien jurídico protegido respecto a los tipos penales neutros ya existentes (homicidio, parricidio) o, en general, a una eventual vulneración del principio de tipicidad, por la “imprecisión normativa” del tipo penal de femicidio, especialmente, considerando el elemento configurador “razones de género”. Sin embargo, aun cuando se cuestione cada vez menos la necesidad de tipificar penalmente el femicidio, el derecho comparado no es unívoco sobre los elementos configuradores del tipo penal, tal como muestran las diferentes formas de la legislación comparada, que han permitido clasificar tres clases de femicidio:

1) El femicidio íntimo, que corresponde a los asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar o afectiva. 2) El femicidio no íntimo, que es el asesinato cometido por hombres con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, familiares o afectivas y que, frecuentemente, involucran un ataque sexual previo. 3) El femicidio por conexión, que hace referencia a las mujeres que fueron asesinadas ‘en la línea de fuego’ de un hombre tratando de matar a una mujer, que es el caso de mujeres parientes, niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapadas en la acción del femicida.[1]

Documento del proyecto disponible en la Cámara de Diputados publicado el 03 de julio de 2018. En los párrafos citados se hace referencia a los siguientes documentos:

Morárrez, Julia. La cultura del feminicidio en Ciudad Juárez, 1993-1999. Frontera Norte, núm.23, vol.12, enero-junio. 2000. pp.87-117.

Toledo Vásquez, Patsilí. Feminicidio. Consultoría para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México D.F. 2009.

Vivimos en una sociedad donde el femicidio es sistémico, donde todas las mujeres estamos amenazadas de ser asesinadas solo por ser mujeres, resultado de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio que caracterizan el sistema patriarcal. Como plantea Rita Segato, la tipificación adecuada del femicidio en nuestro Código Penal es el pilar básico para obtener justicia y reparación, “para crear las condiciones de que por lo menos una parte de estos crímenes se tornen jurisdicción de los fueros internacionales de Derechos Humanos y alcancen la condición de imprescriptibles, es decir, QUE NO PRESCRIBAN” (Segato, 2012).

Cuando nació la idea del primer Sisterhood Workshop, allá por septiembre y octubre de 2018, recuerdo que estábamos en un café compartiendo nuestras experiencias (y las de nuestras amigas y familiares) de violencia y abuso por parte de ex parejas u hombres en general. Pese a lo difícil que era hablarlo, sentíamos que debíamos ampliar ese espacio seguro a otras mujeres, para que también tuvieran la instancia de hacerlo, porque verbalizar todo lo que guardábamos dentro nos ayudaba a sanar, a liberarnos y canalizar eso en movilización feminista.

Así, cada vez que nos reunimos en alguna actividad que organizamos, hemos podido promover espacios en donde las mujeres se sientan seguras, acompañadas, para así crear debate y compartir nuestras ideas sobre el mundo en que vivimos y qué podemos hacer para alcanzar nuestros objetivos personales y colectivos. Esos vínculos y momentos conforman experiencias que ningún hombre o Estado patriarcal nos va a poder arrebatar y cada vez que nos sintamos agobiadas por toda la violencia que nos rodea, recordemos este vínculo que puede robustecerse, crecer y crecer.

Hoy, tras conmemorar con tanta rabia, dolor e impotencia este primer Día Nacional contra el Femicidio, estamos convencidas más que nunca de que solo nos tenemos a nosotras mismas y las mujeres que nos rodean, nuestras hermanas y compañeras de lucha para seguir viviendo. Necesitamos seguir viviendo, resistiendo, cuidándonos frente a ese miedo eterno, muchas veces paralizante, frente a la violencia sexual. No nos vamos a callar, vamos a llevar con nosotras a cada mujer que no pudo hablar, que no fue escuchada, que fue desaparecida y asesinada, y eso nos hará hacernos más fuertes, con una voz más fuerte, tomándonos cada espacio, cada territorio para que no tengamos que contar a más mujeres asesinadas.

Qué habría sido de las mujeres en el patriarcado sin el entramado de mujeres alrededor, a un lado, atrás de una, adelante, guiando el camino, aguantando juntas. ¿Qué sería de nosotras sin nuestras amigas? ¿Qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres?

Marcela Lagarde y de los Rios. Pacto entre Mujeres. Sororidad.

Y recuerden: sigamos apuntando y gritando al violador, al agresor, al asesino, al macho, al policía, al Estado.

¡El Estado opresor es un macho violador!

Agradecemos a nuestras amigas ilustradoras Amelia Strong, Anemone y Pintados a Mano por compartir sus ilustraciones para este post. También agradecemos a Frufrú por realizar la animación de Sorité inspirada en la performance “Un violador en tu camino” del colectivo artístico feminista LasTesis, y a ellas por inspirar a millones a mujeres alrededor del mundo a manifestarse y denunciar la violencia patriarcal.